Образование

От СССР к Болонскому процессу

25 мая 2015 г.

Институциональные структуры российской сферы науки и высшего образования в основном являются наследием раннесоветского периода. Два десятилетия после 1917 года стали свидетелем преобразования организаций, унаследованных от имперского периода (Академия наук, некоторые университеты) и появления моделей, которые мы с небольшими модификациями продолжаем наблюдать вокруг себя сегодня. Нам придется заглянуть чуть глубже последнего тридцатилетия, чтобы рассмотреть их истоки.

Государственная политика СССР в отношении академического мира формировалась под воздействием двух конкурирующих идеологий, которые становились то более, то менее влиятельными. Первая из них настаивала на выполнении того, что сегодня назвали бы «осуществлением социальной миссии университетов». Советская власть пыталась сделать высшее образование инструментом создания эгалитарного общества. Когда эта идеология усиливалась, принимались всевозможные меры, которые должны были сделать университеты доступными для непривилегированных социальных слоев. Первый пик ее влияния приходился на годы, последовавшие за 1917-м. Один из первых декретов СНК запретил прием любых экзаменов. Дипломы не требовались при поступлении и не выдавались по окончанию университета. Пролетарские студенты получали всевозможные льготы, в 1920-х годах началось массовое строительство общежитий, открывались рабфаки, а затем – подготовительные (в 1950-х), вечерние и заочные отделения, которые должны были облегчить получение высшего образования без отрыва от производства. Развились различные формы «аффирмативного действия» в пользу недостаточно представленных среди специалистов этнических групп и, соответственно, против групп, имеющих слишком значительное представительство. Импульс в значительной мере ослаб во время сталинских контрреформ, однако в дальнейшем неоднократно возвращался в разных обличьях. Антисемитская борьба с «однобоким национальным составом» 1970-х годов, видимо, была одним из его позднейших воплощений.

Параллельно с этим движением к демократизации университета первые советские правительства делали попытки отстранить от управления буржуазную профессуру, которую она совершенно обоснованно подозревала в отсутствии симпатий к себе (см. подробное описание в Дмитриев, 2013). Воспользовавшись окном возможностей 1917 года, университеты реализовали давнюю мечту о политической независимости от государственных бюрократов, введя выборность всех университетских администраторов. Избирательными правами, однако, обладали только преподаватели, а избранными могли быть старшие профессора. Первым институциональным нововведением Советской власти в образовательной сфере был декрет, отменивший ученые степени и звания и тем самым частично стерший границы между категориями ученых мужей. Весь персонал университетов был поделен на два класса – профессоров (ведших курсы самостоятельно) и преподавателей (всех остальных). К 1919 году предполагалось провести обязательные всероссийские конкурсы на замещение преподавательских позиций, и в голосовании принимали участие на равных все работники университета, включая студентов и технический персонал. Кроме того, к управлению предполагалось привлечь представителей профильных предприятий. Права голоса в университетском самоуправлении были распределены сверхдемократически. Парадоксальным образом главные последствия этого для университетской политики стали ощущаться уже после падения СССР.

Частью той же реформы была трансформация кафедр из индивидуальных профессорских позиций (каковыми они были в исходной германской модели) в подобие американских департаментов, а также регулярные конкурсы (вначале – каждые 10, затем – каждые 5 лет), отменившие пожизненные контракты. И то, и другое соответствовало представлениям о необходимости постоянного контроля над отдельными профессорами. Германская модель делала – и по-прежнему делает – профессора неприкосновенной фигурой, на которую никак нельзя повлиять, прояви она неблагонадежность или снизь она производительность. С этим, конечно, нельзя было мириться. М.Н. Покровский, замнаркома просвещения, стоявший за идеей конкурсов, также подготовил проект структурной трансформации, которая должна была положить этому конец. Однако, судя по результатам конкурсов, ни тогда, ни десять лет спустя, при проведении второй их волны, в 1929 году, они не привели к сколько-нибудь значительной ротации: большинство штатных профессоров сохранили свои позиции (Козлова, 2001).

Вторая новая идеология была технократической. Государство рассматривало высшее образование и науку как средство удовлетворения запросов народного хозяйства и обороны, соответственно, они должны были существовать в самой тесной связи «с жизнью» или «практикой». Понятие «академизм» в раннем СССР представляло собой политическое обвинение и никогда не было полностью реабилитировано. В первое время после 1917 года число университетов возросло (только в Петрограде и Москве их появилось по три, именовавшие себя по номерам – «Первый Петроградский» и т.д.), однако затем проявился противоположный импульс. На Украине университеты были закрыты полностью, в РСФСР сохранились, но в незначительном количестве. Факультеты были преобразованы в институты и переданы под шефство профильных предприятий, представители которых должны были также заседать в предметных комиссиях. Многие из них при этом перешли на баланс профильных министерств. Естественные и филологические факультеты, относительно которых было непонятно, к какому ведомству их приписать, становились педагогическими институтами. В результате число вузов многократно возросло. Если в 1914 году в России насчитывалось 63 государственных вуза, то в 1917 их стало 152. К 1927 их число вновь сократилось до 80 за счет исчезновения части рожденных революций университетов, зато к 1931 году, к пику дробления, выросло до 701, в основном за счет выделения факультетов в отдельные институты (Аврус, 2001: 53). Технократический импульс коснулся и содержания программ. Доля лекций сократилась, а практических занятий, наоборот, возросла. Учебные программы были сокращены до трех лет за счет казавшихся излишними для практической деятельности общеобразовательных дисциплин. В дальнейшем в своих внешних проявлениях технократический импульс ослаб, оставив после себя лишь ритуальные элементы вроде выездов на картошку. В одном отношении, однако, советское высшее образование оставалось жестко технократическим: оно строго увязывало выпуск по любой профессии с оценками потребности в специалистах по данному профилю, которые давались Госпланом.

Следующее десятилетие было десятилетием контрреформ, в значительной мере отыгравших назад эксцессы и социально-инженеристского, и технократического идеологических импульсов. Степени и звания, а также вступительные экзамены, отмененные, чтобы облегчить приток пролетарских студентов, были возвращены. Университеты были отчасти восстановлены в правах. Отделение технических наук в Академии, которое воплощало связь фундаментальной науки с практикой, упразднено. Возникшая тогда тройственная структура – университеты, подотчетные Министерству образования, Академия наук, имевшая статус самостоятельного министерства, и отраслевые институты, подчиненные соответствующим ведомствам – с небольшими изменениями пережили страну, в которой возникли. В 1946 году сотрудникам академической сферы были подняты зарплаты в три раза, что превратило их в одну из самых обеспеченных профессиональных групп. В дальнейшем разрыв между ними и всеми остальным постепенно сокращался, но тогда те из них, кто не опасался ночного ареста, мог ощущать наступление Золотого века.

Надо отметить еще одну черту позднего сталинского периода – господство академического изоляционизма, которому потребуется посвятить специальное отступление, поскольку он еще сыграет в нашей истории свою роль. Академическая политика являлась продолжением «большой политики». Рискуя тем, чем рискует любое историческое обобщение, можно сказать, что в России – как и во многих полупериферийных странах – центральный политический кливидж проходит не по экономическим, а по геоэкономическим и геополитическим основаниям (Wallerstein, 1984). В России нет и не было либералов и нет консерваторов, есть западники и изоляционисты, с центральной позицией, занимаемой прагматичными антизападниками, верящими, что должны научиться у Запада всему лучшему, прежде чем повернуться к нему спиной (Greenfeld, 1990). Две последние позиции Клиффорд Гирц назвал «эссенциалистской» (в честь сохранения исконной сущности нации) и «эпохалистской» (в честь соответствия духу эпохи) разновидностями национализма (Geertz, 1963). Западники верят в моральное и техническое превосходство Запада и хотят стать его частью, пусть даже в подчиненном статусе. Эпохалисты верят в техническое, но не моральное превосходство, и хотят стать такими же, как Запад, но независимыми от него. Эссенциалисты не верят ни в техническое, ни в моральное превосходство, и надеются, что вскоре Запад станет их подчиненной частью или распадется под грузом собственных пороков.

Поскольку сам по себе университет изначально был западным институтом, и большая часть транслируемых им знаний имеет то же происхождение, он является традиционным объектом нападок эссенциалистов и пристанищем западников. Эпохалисты занимают по отношению к нему двойственную позицию. В целом они относятся к нему с недоверием, опасаясь, вполне справедливо, что вместе с полезным для утверждения национальной конкурентоспособности и престижа знанием по тем же каналам может проникнуть и пагубное низкопоклонство. Однако, поскольку Запад все равно служит для них основной моделью, они не сомневаются, что нуждаются в университете, воплощающем лучшие западные образцы. Исторически именно они часто выступают инициаторами наиболее радикальных академических реформ, поскольку западники обычно скованы представлениями об академических свободах и не решаются приступить к делу с достаточной решительностью – мы увидим массу примеров этого, когда дойдем до постсоветского периода.

При Сталине советский академический изоляционизм достиг своего пика, первым вестником которого было публичное осуждение академика Лузина во второй половине 1930-х годов. Главный пункт обвинений против него состоял в том, что Лузин публиковал свои результаты в иноязычных журналах раньше, чем с ними могли ознакомиться советские ученые (Грэхэм и Кантор, 2011). Гринфельд в цитированной выше книге утверждает, что доминирование той или иной части западнического-эссенциалистиского спектра в российской истории определяется внешнеполитическими успехами страны. Триумф, особенно военный, такой, как победа над Наполеоном, вселяет веру в собственное превосходство. Наоборот, крупное внешнеполитической поражение – например, Крымская или Японская война – ведет к кризису и подъему западников, которые постепенно передают инициативу авторитарным модернизаторам из числа эпохалистов. На фоне экономического кризиса Запада, и в особенности после победной Второй мировой войны, Советский Союз перешел в гринфельдовскую фазу торжествующей самодостаточности, в которой пребывал примерно до 1960-х годов – времени начала новой волны реформ.

Основной источник беспокойства на этот раз лежал внутри, не вовне советской системы высшего образования. В явном контрасте с императивами идеологии, к концу советской эпохи мотивация учащихся приобрела выраженно классовый характер. Высшее образование превращалось в символ социальной привилегированности и в средство сетевого замыкания элиты. Судя по конкурсам, наибольшим спросом пользовались традиционные аристократические гуманитарные специальности вроде филологии, истории или искусств. Отчасти конкурс был связан с ограниченностью предложения – советская власть не хотела получить больше образованных по какой-то одной специальности людей, чем требовалось – но не в меньшей степени играл роль и джентльменский ореол культурного эскапизма, окружавший эти специальности. Статус вуза и специальности вместе определяли спрос на нее. Университеты воспринимались как безусловно элитарные учебные заведения, учившие примерно 10% студентов. Конкуренцию им могли составить только отдельные московские институты, связанные с самыми привлекательными профессиональными нишами, типа МИДа или Театрального училища. Ни для кого не было секретом, что они играли роль социального фильтра, успешно ограничивавшего допуск в элиту. Хотя высшее образование было платным только в течение полутора десятилетий после 1940 года, существование разветвленной системы блата делало поступление в элитарный институт вопросом принадлежности к высшему классу.

К концу советской эпохи несовместимость основной мотивации получающих образование с идеологией, которой руководствовались ведомства, предоставлявшие его, стало очевидным. Министерство высшего образования под разными названиями пыталось бороться с падением требовательности и коррупцией в вузах. К несчастью, другой рукой оно всячески поощряло преподавателей понижать образовательные стандарты. Рассматривая вузы как фабрики по производству специалистов, министерство считало любое отчисление свидетельством брака. Соответственно, вузы всячески подталкивались к тому, чтобы не отчислять уже принятых студентов, что часто подразумевало выдачу дипломов кому попало.

Проблема девальвации касалась, однако, не только дипломов и оценок. В 1975-1976 годах имела место первая реформа Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которой предшествовали грозные правительственные постановления, требовавшие «повысить требовательность» к защите диссертаций. Одновременно развертывалась культурная кампания против девальвации ученых степеней – конец 1970-х годов ознаменовался выходом сразу нескольких сатирических фильмов со звездами российского кино в главных ролях, которые высмеивали защиту диссертаций по блату. Как показало дальнейшее развитие событий, проблему они не решили.

События примерно двух десятилетий между 1989 и 2007 годами слишком широко известны, чтобы на них имело смысл останавливаться подробно. Мы ограничимся простым перечислением.

Во-первых, исчезла система централизованного административного руководства академической сферой, согласовывавшей ее развитие с «потребностями народного хозяйства». Технократическая идеология потерпела временное поражение. В вузах общий план, регулирующий производство специалистов в разных областях высшего образования, был упразднен. Бюджетные места распределялись по инерции на инкрементальной основе – пропорции более-менее воспроизводились год от года, чтобы не оставлять преподавателей без работы (численность преподавателей была привязана к численности студентов). Основным аргументом при изменении пропорций на некоторое время стала «востребованность», измеряемая конкурсом на учебные специальности – отсутствие конкурса означало потерю бюджетных мест, а рост – возможность продавить расширение приема (разумеется, лоббистская энергия ректора также имела значение). Негосударственные вузы и набор студентов на платное отделение, возникшие в этот период, регулировались минимально. Рост этого сектора в основном происходил за счет инициативы снизу, со стороны студентов и вузовских коллективов.

В целом, система государственного управления наукой переживает очевидный кризис идентичности: на месте ясного, хотя и несколько ограничивающего личную свободу легитимационного мифа науки-и-высшего-образования-как-отрасли-народного-хозяйства не возникло никакого другого ответа на вопрос, зачем России ученые. Долгое время Министерство руководствовалось произвольной смесью из представлений о науке как средстве удовлетворения потребностей личности в познании, драйвере модернизации экономики и предмете национального престижа.

Вторым, параллельным процессом было сокращение финансирования научных учреждений. Пережитое всей бюджетной сферой, оно коснулось и академического сектора. В сочетании с появлением новых областей занятости, предъявлявших спрос на талант и инициативу, это привело к мощному оттоку кадров, вначале в политику, затем – в разные области предпринимательства. Отток коснулся прежде всего младшего (на начало Перестройки) поколения, так, что до сих пор на гистограммах, отображающих возрастной состав какой-то группы ученых, мы видим спад, начинающийся с поколения середины 1950-х годов; поколение 1960-х практически вымыто из науки, и только в поколении 1970-х, добравшемся до рынков труда к середине 1990-х годов, в некоторых специальностях (например, социально-научных) начинается новый подъем. В рейтингах привлекательности профессий среди старших школьников наука стремительно опускается. Хотя сказать что-то об изменении ее общесоциального престижа трудно, это не та профессия, которая переживает бум.

По всей видимости, ограничение государственной инициативы в распределении ресурсов являлось прямым следствием падения платежеспособности государства. Дело было не столько в разочаровании постперестроечного поколения бюрократов в технократической идеологии как таковой, а в том, что им нужно было хоть как-то компенсировать невыполнение своей стороной социального контракта. Вузам и Академии наук была представлена возможность промышлять самим всеми способами, которые придут им в голову. Коллективы получили широкие права самоуправления, прежде существовавшие лишь на бумаге. Если номинально ультрадемократические выборы ректора советского вуза контролировались системой номенклатуры и бдительным оком горкома, то теперь не было ни горкома, ни номенклатуры. Реальная власть перешла в руки трудовых коллективов, а ректор и деканы в некоторой мере превратились в демократических политиков, соревнующихся за голоса избирателей; то же самое, с известными оговорками, относилось к институтам РАН. Даже там, где деканы не избирались прямо на факультетах, они избирались ученым советом университета, который состоял из представителей факультетов. Случаи, когда кандидаты в деканы, поддержанные коллективом факультета, проваливались на ученом совете университета, были крайне редки, даже когда ректор выступал резко против кандидатуры.

Наконец, третьим важнейшим процессом было исчезновение интернациональных барьеров, которое отразилось, с одной стороны, на приходе западных фондов и распространении схем международного финансирования исследований в России, с другой стороны – на возможности миграции. Несмотря на сеющие панику отчеты о сотнях тысяч навсегда покинувших Россию ученых, кажется, их реальное число было скромнее и вряд ли превышает 25 тысяч за все 1990-е (Лахтин и Миндели, 2001, дают цифру в 14300 человек за 1992-1998 годы). Многие другие существовали за счет маятниковой миграции между Россией и «Западом».

На роль, которую прежде единолично играло государство, теперь покусились зарубежные научные фонды. В странах своего происхождения они могли оказывать лишь точечное воздействие на динамику науки, например, поддерживая какие-то неортодоксальные или политически важные проекты. Благодаря им в стороне от мэйнстрима институционального развития возникали совершенно новые организационные формы, ставшие, возможно, наиболее значимой институциональной инновацией после Второй мировой войны – например, РЭШ в экономике.

В целом, несмотря на постоянные жалобы на бедственное положение науки и высшего образования, университеты пережили настоящий бум. Число их преподавателей выросло с 1985 почти вдвое (Анопченко и др., 2013). Советский союз, руководствуясь своими представлениями о потребностях страны в специалистах, существенно сдерживал рост студенческой и, соответственно, преподавательской популяции (Meyer and Schofer, 2005). Теперь, вместе с ростом бюджетных мест и опережающим ростом «внебюджета» (примерно с 2006-2007 годов число студентов, учащихся за свой счет, превысило число бюджетников), это ограничение пропало. По мере того, как Министерство все больше ориентировалось на международные рейтинги и наукометрические показатели как на инструменты оценки, над университетами и над Академией начинали сгущаться тучи, но до середины 2000-х годов у государства не было ни ресурсов, ни легитимности для начала масштабных и заведомо непопулярных реформ.

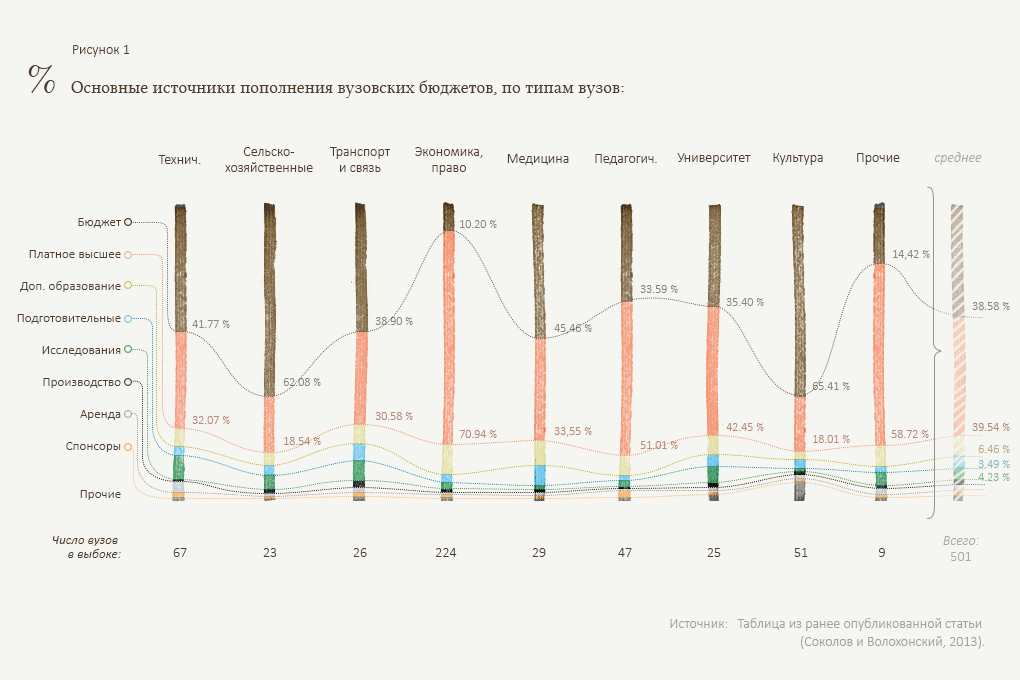

Характер кормовой базы российских университетов в середине 2000-х можно оценить благодаря Мониторингу экономики образования Высшей школы экономики. В 2006 году – накануне начала правительственных реформ, существенно изменивших институциональный ландшафт, – были опрошены руководители примерно 600 вузов. Ниже (Рис. 1) приведены средние показатели для отдельных статей бюджетов по основным категориям университетов и институтов.

В совокупности более 88% доходов поступает от образовательных услуг в той или иной форме – или через государственные ассигнования, или в виде прямой платы за обучение. Видно, что при этом для разных типов преобладают разные формы в зависимости от их популярности среди студентов – от социально-экономических и правовых вузов, где на один государственный рубль приходится семь частных, до сельскохозяйственных и институтов культуры, в которых на три государственных рубля приходится один частный.

При этой схеме финансирования, привлечение максимума студентов было основной задачей вуза. Студенты приносили деньги напрямую, если они были платниками. Они приносили их косвенно, если поступали на бюджетные места. Даже если принять их на бюджетные места не было возможности, поскольку контрольные цифры этого не позволяли, то возросший конкурс позволял торговаться об открытии новых бюджетных мест в следующие годы. Кроме того, неудачливые абитуриенты все равно оставляли сколько-то средств в карманах преподавателей через подготовительные курсы. Студенты продолжали платить, оказавшись внутри вуза, особенно если были не особенно прилежными учениками. Знали они или нет, студенты были действительными хозяевами постсоветского вуза.

Чего хотели от высшего образования студенты? Консервативные критики обычно представляют современных учащихся как совершенно отупленных массовой культурой и ЕГЭ, готовых получать любое высшее образование «ради корочки». Более тщательное изучение студенческих предпочтений, однако, показывает, что, хотя студенты, готовые учиться ради любой «корочки» и правда существуют, они никак не являются большинством. Для большинства студентов совершенно не все равно, в каком университете учиться, как и на какой специальности. Лучше знакомые с ними наблюдатели отмечают, что, тем не менее, основные решения принимаются ими на основании соображений престижа вуза или специальности, не на основании каких-либо осознанных личных интересов.

Иерархия университетов, существующая в умах абитуриентов, судя по всему, остается слепком с территориально-административной иерархии, заложенной в российское высшее образование еще на стадии его роста. В высшей страте мы по-прежнему наблюдаем университеты, расположенные в Москве и, в меньшей степени, – в Петербурге, старые и большие, то есть те, которые занимают центральные узлы в образовательной системе. Популярность бывших ранее институтами профильных университетов определяется популярностью соответствующей группы профессий – социально-научные наверху, сельскохозяйственные или педагогические внизу.

Список самых популярных факультетов, в сущности, повторяет список самых привлекательных профессий, каким он видится массам людей в России, опровергая представления о том, что для большинства абитуриентов все равно, чему учиться. Так, в октябре 2006 и октябре 2009 годов ВЦИОМ задавал своим респондентам вопрос «Какие профессии Вы считаете в настоящее время наиболее престижными?» (закрытый опрос, не более 3 вариантов ответа). Пять безусловных лидеров образовали следующий список:

Юрист, адвокат, прокурор (2006 – 28%, 2009 – 20%);

Экономист, финансист (2006 – 20%, 2009 – 12%);

Врач (2006 – 11%, 2009 – 12%);

Предприниматель, бизнесмен (2006 – 10%, 2009 – 7%);

Программист (2006 – 6%, 2009 – 7%).

Другие опросы с немного измененными формулировками вопросов («Кем бы вы хотели видеть вашего сына/дочь», «Какие специальности наиболее востребованы в обществе») дают похожие списки, за исключением того, что в них иногда появляются также архитектура и строительство или артистические профессии. Все, что мы знаем о спросе на высшее образование, показывает, что выбор высшего учебного заведения определяется стремлением приобрести максимально престижную профессию – те же факультеты и вузы соответствующего профиля лидируют по взимаемой плате за обучение и баллам ЕГЭ на входе. Все остальные факультеты в той или иной мере являются субститутами для популярных факультетов и популярных профессий.

Важным следствием положения вуза или специальности в иерархии – которая особенно проявилась с введением ЕГЭ – было неравномерное распространение студенческих культур на разных ее уровнях. Студенты, которые занимали высшие строчки, стремились использовать вузы не так, как те, кто занимал нижние. Один из авторов участвовал в исследовании, в ходе которого учащимся четырех петербургских экономических факультетов задавался стандартный набор вопросов о причинах выборах специальности и факультета, учебной и внеучебной активности, планах на будущее и т.д. Эти факультеты различались по цене и селективности, измеренной средним баллом ЕГЭ, примерно в три раза. Задачей было выяснить, происходит ли, по мере движения сверху вниз, изменение в удельном весе разных студенческих культур. Мы обнаружили, что иерархия престижности является удивительно общепризнанной, хотя у тех, кто стоит в ней ниже, и есть рационализации своего выбора (студент Высшей школы экономики (ВШЭ оценит СПбГУ как «слишком пафосный» для себя – но не будет отрицать, что он стоит выше). Престижность университета, в общем, отождествляется с качеством образования и его сложностью, а также с перспективами на рынке труда. На верхнем конце спектра мы находим ориентацию студентов на самостоятельный поиск работы на открытом рынке, внизу – очень частым мотивом окажется ожидание, что рабочее место будет предоставлено семьей (отцом). Вверху родители участвуют только в помощи с определением самой лучшей профессиональной программы. В отсутствие иной определенности (сильная мотивация), выбор университета и специальности делается по принципу «лучшего из доступного» – самый желанный факультет и самый желанный университет для других. Это приводит в лучшие университеты массы талантливых, но не находящих себя людей, поступивших из спортивного интереса, собственного или родителей. Особенно от этого страдает, видимо, СПбГУ, в котором оказывается масса способных, но незаинтересованных студентов, и расцветает культурная жизнь, принимающая даже несколько богемный характер – например, появляются литературный и киноклубы.

По мере продвижения сверху вниз, объем заданий для самостоятельной работы становится все меньше, лекции превращаются в запись ответов на экзаменационные вопросы, а преподаватели приходят на лекции пьяными. Самым ценным свойством в них становится «веселость» и умение шутить, в то время как наверху предпочтение отдается способности ясно объяснять материал. Ниже какой-то черты возможность покупки экзаменов за деньги перестает удивлять.

Временем, когда порядок, сложившийся за 15 первых лет существования Российской Федерации, стал изменяться, мы можем считать 2005-2006 годы. Государство ощутило себя достаточно богатым, чтобы начать использовать пряник, и достаточно легитимным, чтобы не побояться применить кнут. Новая фаза в развитии академической политики характеризовалась двумя приоритетами – утверждением интернациональной мягкой власти и технократическим контролем над эффективностью развития науки во благо национальной экономики. Эти темы полностью вытеснили прежний либеральный гуманизм, что немедленно почувствовал на себе сектор высшего образования. Конкурс больше не был основным аргументом при открытии новой программы или расширении существующей. С 2006 года бюджетные места на социально-научных и гуманитарных специальностях сокращались несколько раз при сохранявшейся или даже возросшей поддержке специальностей технических.

В целом, на волне успехов государственная идеология качнулась от униженного западничества к оптимистично-торжествующему эпохализму. Целью теперь было воспользоваться вновь приобретенными ресурсами, чтобы выиграть у Запада в его же политико-экономической игре. Наука была релевантна с этой точки зрения в двух качествах: как источник экономического роста и военной мощи и как символ национального престижа, наподобие большого спорта.

Запад участвовал в этом состязании в двойственной роли. С одной стороны, он был главным соперником. С другой стороны, именно его признания собственного превосходства Россия больше всего желала добиться. Поэтому, например, регулярно подававшиеся многими энтузиастами предложения создать собственный глобальный рейтинг университетов, в котором МГУ занял бы первое место, Министерство не заинтересовали. Из этого же источника бралось почти болезненная страсть к имитации лучших мировых образцов, принесшая на родную почву, среди прочих новшеств, Болонский процесс. Не считая ЕГЭ, Болонский процесс был, вероятно, самым масштабным с точки зрения зрения административных издержек на его воплощение проектом. Поразительный факт относительно него, однако, состоял в том, что никто не мог объяснить, зачем он, собственно, России нужен. Для Евросоюза Болонья была попыткой — оставим в стороне, удачной или нет - повысить мобильность общеевропейского рынка труда и укрепить культурное единство. В России, однако, он развернулся в эпоху, когда в политическом плане страна скорее дистанцировалась от Запад и уж точно никто не собирался на общегосударственном уровне способствовать оттоку высококвалифицированной рабочей силы. Административные мощности, затраченные на Болонский процесс, были в чистом виде жертвой, принесенной на алтарь эпохалистского желания ни в чем не уступить Западу.

Непосредственным противником для эпохалистских реформ, однако, был внутренний, не внешний враг – советский академический истеблишмент, который для реформаторов был и культурно, и политически чуждым. Наука являлась областью с одной из наиболее медленных ротаций элит. В Академии, как и в ректоратах многих университетов, заседали люди, которые заняли кресла еще при советской власти. По сравнению с тем, какими мечтали видеть себя представители эпохалистской бюрократии, они в своих мешковатых долгополых костюмах являлись антропологическим контрастом.

К несчастью, прямо использовать новоприобретенные рычаги влияния государства – возможность лишить финансирования – против этой группы не представлялось возможным, поскольку традиционные каналы централизованного распределения средств и контроля качества также находились в ее руках. К середине 2000-х годов таких каналов было три: ВАК, который одобрял состоявшиеся на местах защиты; УМО, которое лицензировало учебные программы, утверждало содержание учебных курсов и присваивало гриф «рекомендовано» учебным пособиям; и РГНФ и РФФИ – два основных российских фонда, распределявшие государственные гранты на исследования. Помимо них, существовало некоторое количество федеральных и региональных программ поддержки науки, которые, однако, функционировали в основном по тому же принципу.

С точки зрения чиновников, все они контролировались консервативным академическим истеблишментом. Выборы экспертов в ВАК и фонды проводились из «представителей ведущих российских научных школ», что практически принимало формы рассылки приглашений по закрытому списку организаций – в основном «главных» университетов и академических институтов. От делегированных организаций ожидалось, что они будут лоббировать ее интересы (правил, запрещающих для самих экспертов участие в конкурсе или рецензирование ими заявок из собственного университета, не было). В общем и целом предполагать, что они выступят катализаторами радикальных реформ, не приходилось.

Еще более проблематичным был случай УМО, в котором представители тех же научных школ должны были, в составе руководящего Учебно-методического совета, совместно (а) утверждать образовательные стандарты; (б) одобрять открытие новых программ по данному профилю и (в) рекомендовать учебные пособия.

На примере социологии, как использовались эти позиции: В.И. Добреньков был соавтором значительной части наиболее растиражированных учебников, а его семья владела издательством, публикующим эти учебники. Кроме того, возможность аккредитовать или не аккредитовать программу, или поставить гриф «одобрено» на учебное пособие широко использовалось им для создания сети политической поддержки, в которую была включена большая часть региональных вузов. ВАК мало отличался от их в этом отношении.

Основной целью наступления правительства на эту систему было заменить олигархический коллегиальный контроль – который неизбежно предполагал привлечение академических боссов – на типично-бюрократический, в котором его осуществляли бы на основании формальных правил государственные чиновники, вписанные в вертикаль власти. Идеологические устремления чиновников и их представления о том, что и как можно контролировать, задали основные направления реформ. Первой из тенденций здесь надо считать восхождение Рособрнадзора, который должен был осуществлять контроль над качеством образования, тем самым заместив прежнюю систему УМО и поглотив ВАК. Вначале функции Рособрнадзора были скромнее – он всего лишь должен был обеспечивать текущий контроль над соответствием учебного процесса нормам, установленным УМО. В 2009-2011 годах, однако, произошло генеральное наступление. В соответствии с новыми постановлениями, аккредитация производилась одновременно для всех специальностей по магистратуре в данном вузе, что ликвидировало роль профильных УМО. Кроме того, с 2011 года утверждение Госстандарта перешло в руки чиновников, которые теперь лишь по собственному усмотрению привлекали экспертов и могли учитывать, но могли и не учитывать рекомендации УМО.

Помимо фактического упразднения УМО, инициативы Министерства включали в себя подчинение Рособрнадзору ВАК, а также замену старой системы индивидуального грантового финансирования, создание национальных процедур ранжирования университетов, изменение политических структур академических институтов и использование усложненной системы степеней для регулирования карьерного роста. Вместо РГНФ и РФФИ, которые воспринимались как коррумпированные, и, в любом случае, распределяющие слишком маленькие деньги, чтобы достичь с их помощью большого прорыва, государство внедрило несколько программ распределения ограниченного числа крупных грантов. Очевидным преимуществом крупных грантов было то, что кандидатуры экспертов по ним могли быть подобраны самими чиновниками из числа тех, чьи научные заслуги они считали себя в состоянии оценить (Нобелевские лауреаты) или тех, кому лично они доверяли. Конкурс мегагрантов был типичным образцом этой новой практики – несколько десятков крупных блоков финансирования, по определению распределяемых между интернационально известными учеными.

Вторым направлением было выстраивание формальных процедур ранжирования университетов. Постановление о создании государственного рейтинга университетов было принято еще в 2006 году, однако первые попытки двигаться в этом направлении основывались на традиционной вузовской статистике, которая собиралась еще с советских времен. Постепенно, однако, к ним стали примешиваться новые индикаторы. Основным источников если не буквы, то духа этих индикаторов были международные рейтинги, особенно суммирующий максимум показателей рейтинг «Таймс» (Times Higher Education). В результате к 2012 году, когда был опубликован список эффективных вузов, запустивший процесс слияний и поглощений вузов неэффективных, эта система приобрела такой вид, в общем, показывающий, чего государство хотело от университетов:

Показатели финансового благополучия и инициативы – доля привлеченных средств (которую требовалось указать в институциональной заявке на мегагранты), средняя зарплата преподавателя (там же), доходы на одного преподавателя (использовались в качестве одного из пяти параметров в «Мониторинге эффективности вузов…» 2012 года), наличие фонда целевого капитала (параметр в «Дорожных картах», которые требовались для участия в программе «5/100»);

Научные показатели – доля расходов на НИОКР в бюджете в пересчете на одного преподавателя (фигурировали в «Мониторинге…» 2012 года), количество публикаций в международных и национальном индексе цитирования (заявки на мегагранты, «Дорожные карты» программы «5/100»), доля средств, полученных по иностранным грантам («Дорожные карты…»);

Кадровая интернационализация – количество иностранных студентов («Мониторинг…») и преподавателей («Дорожные карты»), стажеров, совместных программ или программ обменов («Дорожные карты», заявки на мегагранты);

Инфраструктура – комплектация библиотек (особенно важная для аккредитационных требований), площадь лабораторий (многократно осмеянная деталь «Мониторинга…» 2012 года)

Селективность – средний или минимальный балл ЕГЭ для программ данного образовательного учреждения («Мониторинг…»)

Кадровая лояльность и обновление – доля работающих на полную ставку кандидатов и докторов наук (аккредитационные требования), доля молодых докторов (до 40 лет) и кандидатов (до 35 лет) – встречающиеся в разных документах призывы к кадровому обновлению.

Формальные показатели должны были на основании легко собираемой и надежной статистики продемонстрировать, насколько университет соответствует образу финансово инициативного и благополучного, интернационального и исследовательского. Те, кто преуспевал по этим критериям, мог рассчитывать на получение львиной доли возросшего государственного финансирования. Со своим пониманием науки как разновидности олимпийских игр Министерство делало ставку на взращивание нескольких сильных центров, способных обеспечить высокую строчку в медальном зачете. Апофеозом этой логики была программа «5/100», подготавливавшая вхождение пятерки российских вузов в первую сотню непоименованного рейтинга. К несчастью для подавляющего большинства ректоров, шансы их университета преуспеть во многом определялись их местом в территориально-административной иерархии и привлекательностью профиля для студентов, приносивших деньги (Соколов, 2013). Хотя Министерство предполагало, что поощряет успешный менеджмент, оно фактически воспроизводило уже сложившуюся статусную систему.

Основным противником государства в проведении этой реформы были сами трудовые коллективы. До тех тор, пока ректор был их демократически избираемым слугой, нельзя было ожидать от него, что он пренебрежет их интересами в угоду интересам государственной политики. Имеется масса примеров того, как деньги, выделяемые вузам на исследования, или раздавались сотрудникам влачивших жалкое существование вузовских институтов, или распределялись пропорционально основным зарплатам под видом «коллективных грантов» в ходе примерно такой процедуры (которая, надо сказать, была очень прогрессивной по меркам большинства вузов). Один из информантов описал процесс так:

Средства НИР распределяла экспертная комиссия. Конкурс по сути делился на две части. В первой части каждая кафедра подавала свой проект, который представлял собой сборную солянку из планов ее сотрудников. Так расходилось 95% финансирования – чистый собес, пропорционально числу ставок. Поскольку ставок много, то денег выходило мало. Остальные 5% – свободная конкуренция. Подавали смешанные группы, включая мою группу. Но это тоже получалась солянка, сейчас не знаю, как отчитываться. В общем, на 1% конкурс – свободная конкуренция.

Отмена выборности ректоров и введение внешнего попечительского совета была одним из основных условий вхождения вузов в программу «5/100». Еще раньше выборность была отменена в «университетах федерального значения» – МГУ и СПбГУ, и существенно ограничена в других. Министерство как могло пыталось способствовать созданию «диктатур развития» на уровне отдельных организаций, в надежде, что авторитарный и прогрессивный ректор справится с косным преподавательским корпусом.

Удивительным образом сейчас, в мае 2015, кажется, что приоритеты академической политики изменились относительно мало за последние полтора года. Авторитарные модернизаторы из ректорского корпуса по-прежнему ищут возможность отчитаться привлеченным иностранным финансированием и статьями в Скопус, несмотря на то, что эта деятельность кажется явным анахронизмом на фоне возобладавшего после Крыма осознания собственного величия. Будет ли этот диссонанс временным явлением, и приведет ли удовлетворенность достигнутым внешнеполитическим результатом в сочетании с необходимостью секвестрировать бюджет к прекращению эпохалистских реформ, вероятно, окажется самым важным фактом в российской академической истории следующих тридцати лет.

Текст представляет собой сокращенную версию одной из глав книги «Как становятся профессорами: Академические рынки, карьеры и власть в пяти национальных социологиях» (авторы Михаил Соколов, Катерина Губа, Татьяна Зименкова, Мария Сафонова, Софья Чуйкина, книга готовится к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение»)

Библиография

Аврус АИ (2001) История российских университетов. Очерки. Москва: МОНФ

Анопченко АИ, Гохберг ЛМ, Кузьминов ЯИ и Лайкам КЭ (2012) Индикаторы науки: 2012. Статистический сборник. Москва: Издательский дом ВШЭ

Грэхэм Л и Кантор ЖМ (2011) Имена бесконечности. Правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве. Санкт-Петербург: Издательство ЕУСПб

Дмитриев АН (2013) Статусы знания (о социальных маркерах эволюции российского университета первой трети ХХ века). Новое литературное обозрение,122(4): 108-133

Иванов АЕ (1991) Высшая школа России в конце XIX - начале XX в. Москва: Институт истории СССР АН

Козлова ЛА (2001) «Без защиты диссертации…»: статусная организация общественных наук в СССР, 1933–1935 годы. Социологический журнал 2: 145–158

Лахтин ГА и Миндели ЛЭ (2001) Наука в обновленной стране. Вестник Российской академии наук, 71(11): 980-987

Соколов М (2013) Что измерил рейтинг Минобрнауки? Статистический анализ. Доступно по ссылке: http://polit.ru/article/2013/05/24/rossiyskie_reitingy/ (доступ осуществлен 1 сентября 2014)

Соколов М и Волохонский В (2013) Политическая экономия постсоветского вуза. Отечественные записки 55(4): 31–48

Geertz C, ed (1963) Old Societies and New States. London: Macmillan

Graham L (1967) The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927-1932. Princeton: Princeton University Press.

Greenfeld L (1990) The Formation of Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment. Comparative Studies in Society and History 32(3): 549–591

Meyer J and Schofer E (2005) The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century. American Sociological Review 70(6): 898–920

Wallerstein I (1984) The Politics of the World Economy. Cambridge MA: Cambridge University Press

[ 25.05.2015 ]

[ Фото ] Сергей Карпов

[ Журналист ] Александр Черных